重慶大學將電鏡顯微鏡技術從二維推進至三維 可實現金屬塑料變形研究

近日,重慶大學科研團隊在電子顯微鏡技術領域取得重大突破,成功將電子顯微鏡技術從二維推進到三維。 這一技術創新將為金屬和塑性變形的研究提供更準確、更深入的視角。

電子顯微鏡是一種能夠在微觀尺度上觀察物質結構的技術,廣泛應用于材料科學、生物學、醫學等領域。 然而傳統的電子顯微鏡技術只能實現二維成像,無法直觀地顯示物質的三維結構。 這對于涉及金屬、塑性變形等復雜三維結構的研究無疑具有一定的局限性。 以下為詳細報道:

重慶大學作為第一完成單位和第一通訊作者單位,在頂級期刊《Science》上發表最新研究成果。 這篇論文的標題是“納米級 3D 電子顯微鏡揭示了變形鎳中意想不到的晶格旋轉”。 它是材料科學與工程學院黃曉旭團隊及其合作者自主研發的三維傳輸方法。 電子顯微鏡技術在納米金屬研究領域取得新突破。 此前,重慶大學材料科學與工程學院已在Science和Nature上發表材料科學領域論文5篇。

傳統電子顯微鏡技術只能觀察樣品的表層,或者觀察材料內部三維結構的二維投影,極大地限制了人們對材料微觀結構的認識。 因此,近二十年來,世界各國科學家一直致力于發展三維表征技術。 微米級空間分辨率的三維表征技術研發取得重要進展,其應用推動了材料科學領域的重要科學發現。

三維電子顯微鏡技術的意義

為了突破這一限制,重慶大學科研團隊經過多年的不懈努力,終于成功將電子顯微鏡技術從二維推進到三維。 他們利用先進的電子束操縱技術和高分辨率成像技術,實現了金屬塑料變形過程中微觀結構的三維觀察和分析。

科研團隊介紹,這一技術突破的最大優勢在于可以直觀地展示金屬塑料變形過程中的三維動態變化,從而為研究人員提供更全面、更深入的了解。 此外,通過微觀結構的三維觀察和分析,研究人員可以更準確地掌握金屬和塑性變形的規律,為材料設計和工藝優化提供更科學的依據。

該技術的成功研發不僅提升了電子顯微鏡技術的科研價值,也為金屬和塑性變形的研究開辟了新的研究領域。 未來,科研團隊將進一步優化該技術,提高其在實際應用中的穩定性和可靠性,希望在更多領域發揮其獨特作用。

值得一提的是,重慶大學在科研領域的創新實力一直被認可。 電子顯微鏡技術從二維到三維的成功研發,再次證明了重慶大學雄厚的科研創新實力。 我們有理由相信,隨著科研團隊的不斷努力和探索,重慶大學將在更多領域取得更多科研成果,為我國科技進步做出更大貢獻。

總的來說,重慶大學電子顯微鏡技術從二維到三維的研制成功,是科學研究領域的重大突破,也是我國科技發展的重大進步。 該技術的成功應用將為金屬及塑性變形的研究提供更加準確和深入的視角,推動相關領域科學研究的發展。

全部評論(0條)

推薦閱讀

-

- 重慶大學將電鏡顯微鏡技術從二維推進至三維 可實現金屬塑料變形研究

- 重慶大學科研團隊在電子顯微鏡技術領域取得重大突破,成功將電子顯微鏡技術從二維推進到三維。 這一技術創新將為金屬和塑性變形的研究提供更準確、更深入的視角。

-

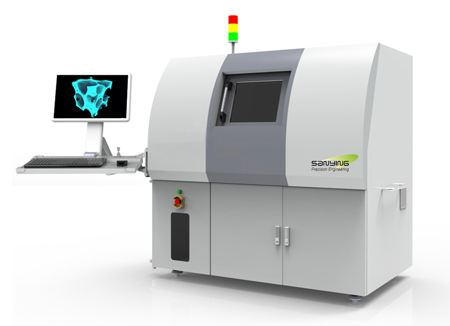

- 預算1974萬 清華大學采購三維電鏡樣品立體定位X射線顯微鏡

- 近日,清華大學就三維電鏡樣品立體定位X射線顯微鏡、腦微結構解析電鏡樣品制備系統和腦大體積微結構解析120kV透射電鏡采購項目進行公開招標,歡迎合格的供應商前來投標。

-

- 國儀電鏡論壇暨重慶大學電子顯微技術交流會成功舉辦

- 國儀電鏡論壇暨重慶大學電子顯微技術交流會成功舉辦

-

- 基于二維材料的可穿戴生物設備—從柔性傳感器到智能集成系統

- ?北航李景、北理工劉建麗等人總結了二維材料在可穿戴生物設備中的最新進展。分析了二維材料在可穿戴生物設備制造中的優勢、傳感機制及潛在應用。探討了基于二維材料的生物傳感器件,并按照其與人體物理、生理及生化信號的交互機制進行分類。

-

- 預算1500萬元 重慶大學采購洛倫茲透射電子顯微鏡

- 近日,重慶大學洛倫茲透射電子顯微鏡采購進行公開招標,并于2024年12月23日 10點00分開標。

-

- 我國自研“二維超導天線”可實現對1微瓦的電磁波信號的探測

- 二維層狀單晶超導材料在國際上成為備受關注的研究重點。

-

- 特斯拉計劃將自動駕駛出租車發布時間推至10月 哪些儀器可聚焦自動駕駛發展?

- 高精度的傳感器技術是實現自動駕駛的基石。這些傳感器包括雷達、激光雷達(LiDAR)和攝像頭等,它們能夠提供車輛周圍環境的詳細數據,幫助自動駕駛系統做出準確決策。隨著特斯拉Robotaxi項目的推進。

-

-

- 新品發布丨新型冷凍等離子體聚焦離子束電鏡推進細胞冷凍電子斷層成像研究

- 我們的目標是為新老用戶提供端到端的冷凍電子斷層成像工作流程。通過將我們的自動化能力擴展到Cryo-PFIB產品中,我們可以為冷凍電子斷層成像成為細胞生物學的前沿技術鋪平道路。

-

- 阿拉丁荷爾蒙——推進生物醫學研究

- 阿拉丁荷爾蒙:生物信使,調控生長、代謝至情緒、繁殖。高質量系列,專為研究設計,助力內分泌學、神經生物學等領域。

-

- 我國發展新型透射電子顯微鏡技術運用于納米光電子器件研究

- 研發新型納米光電子器件需要借助于泵浦-探測技術。

①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。

②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(www.ghhbs.com.cn)。

③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi

參與評論

登錄后參與評論